青海新聞網·江源新聞客戶端訊 5月7日,再平常不過的一天。

一看時間到了11時30分,穿上紅色呢子大衣,戴上藍色碎花小帽,家住海北藏族自治州海晏縣哈勒景蒙古族鄉烏蘭哈達村的何文蘭樂呵呵地出門了。目的地不遠,七八十米外的村合作社大院。說得更準確些,是建在院子里的幸福食堂。

幾分鐘后,老人們的身影出現在食堂門口。一看向國寶、何俊蓮兩口子也在,何文蘭笑著走進屋里。幾個人圍坐在餐桌旁,你一言我一語聊得正起勁,廚師陳英把剛出鍋的飯菜端了出來。

米飯,牛肉酸菜炒粉條、素炒菜瓜、豆芽炒粉條。

“今天咱們換換口味,吃頓米飯。”把飯菜放在桌上,陳英笑著說。

“嗯,好吃!”何文蘭拿起筷子,夾起一片菜瓜放進嘴里。嘴角揚起的弧度里藏著兩年前想象不到的變化。

在海晏縣區域型養老服務中心,老人們正在用餐。殷之皓 攝

在海晏縣區域型養老服務中心,老人們正在用餐。殷之皓 攝這頓飯怎么來的?

“一個社會幸福不幸福,很重要的是看老年人幸福不幸福。”因地制宜打造老年人“幸福食堂”,海北州這個做法從2023年全面鋪開。

根據第七次全國人口普查結果,海北州共有常住人口265322人,60歲及以上人口27806人,占10.48%,其中65歲及以上人口19214人,占7.24%。與2010年第六次全國人口普查相比,60歲及以上人口的比重上升2.72個百分點,其中65歲及以上人口的比重上升2.24個百分點。

“在這個群體中,空巢老人多,困難老人也不少。”海北州民政局局長霍均在前期走訪中發現,相比大城市老人“愁床位”,這些老人常常“愁三餐”。尤其是一些上了歲數的農村老年人,子女大多外出務工,沒人給他們做飯,加上采購蔬菜肉食等多有不便,有時一杯水、一個饃就是一頓飯。

“一日三餐看似是小事情,可對于不少空巢、孤寡、高齡老年人來說卻是難以解決的大問題,是壓在心頭的急難愁盼事。”霍均說。

如何破局?

看西寧等地辦起了“愛老幸福食堂”,海北州多方取經。回來后,根據國家《積極發展老年助餐服務行動方案》制定印發了《海北州老年助餐服務實施方案》,按照“低成本、群眾滿意、社會認可”的思路,本著因地制宜、精準施策、盡力而為、量力而行的原則,積極構建覆蓋城鄉、布局合理的老年助餐服務網絡。

“在助餐點布局中,充分考慮本地老年人的居住分布特點,遵循‘十五分鐘’服務圈建設理念,認真細致摸排轄區內老年人助餐需求,在老人居住相對集中的地區布局助餐點,逐步構建起布局均衡、方便可及的城鄉老年助餐服務體系。”州民政局養老兒童福利科科長丁平介紹說。

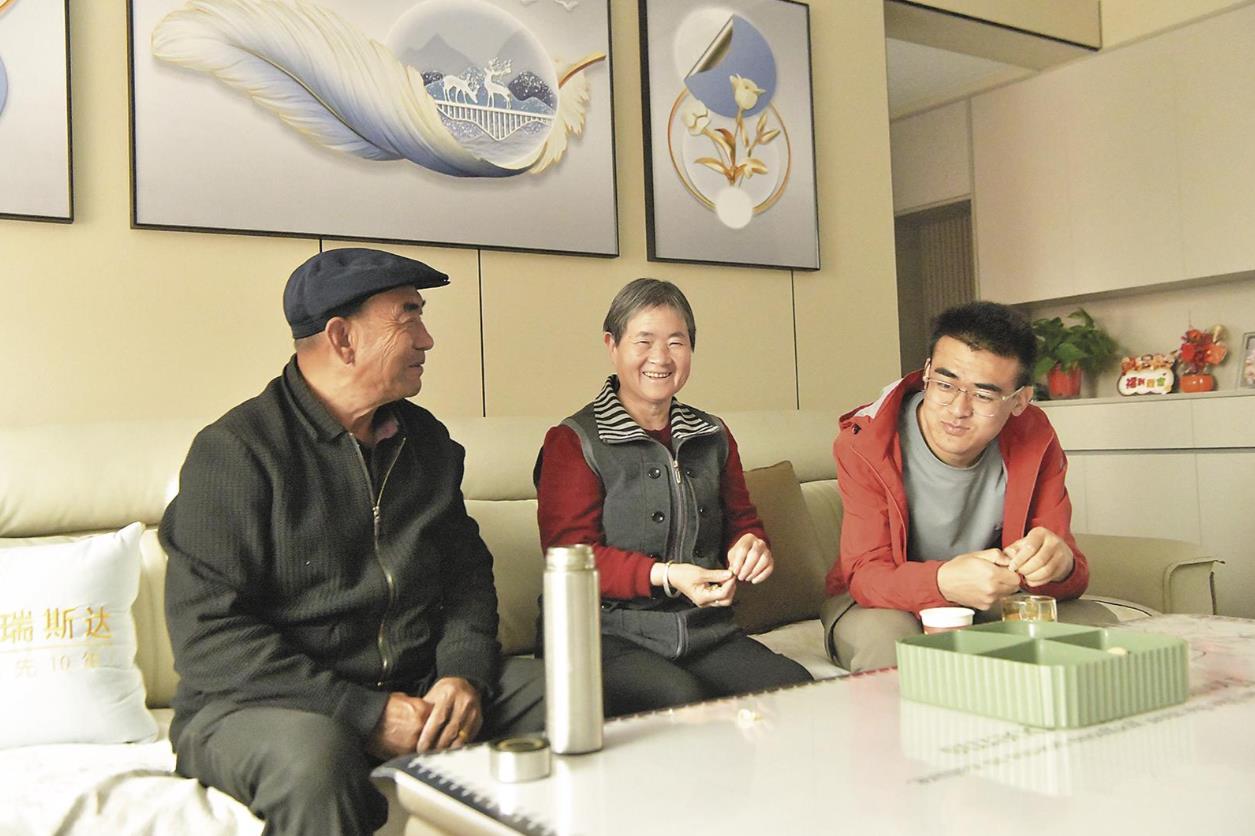

在哈勒景鄉烏蘭哈達村的鄉鎮級的養老服務中心,正和陳英聊天的何文蘭(左)笑得合不攏嘴。咸文靜 攝

在哈勒景鄉烏蘭哈達村的鄉鎮級的養老服務中心,正和陳英聊天的何文蘭(左)笑得合不攏嘴。咸文靜 攝這頓飯怎么做的?

千招萬招,不能落實就是空招;千條萬條,無法落地就是“白條”。

從2023年到2024年,短短兩年間,海北州老年人助餐點達133個,實現條件成熟的鄉村區域性全覆蓋。

規模上去了,能否長久運營成為大家關注的焦點。

事實上,為保證老年助餐服務落地,海北州自上而下不斷強化改革舉措落地的制度保障。

——州委州政府將此項工作納入村(社區)“十有”工程中強力推動,制定《海北州老年助餐服務實施方案》,從政策層面為老年人助餐服務提供堅實保障。

——各縣委縣政府結合本地實際迅速安排部署,在州、縣民政部門牽頭下,各鄉(鎮)、村(社區)委員會緊密配合,建立項目實施地點臺賬,為助餐點建設有序推進筑牢根基。

兩年來,這頓飯一直在“加料”。

全州77個助餐點在省州大力支持下,落實資金464萬元進行一次性建設補助;積極爭取省級福彩資金44萬元,對2023年建成的30個助餐點提質升級;對已建成的老年人助餐點,縣級財政按照社區、鄉鎮、村不同層級分別給予8萬元、6萬元、4萬元的運營補助。

“俗話說,巧婦難為無米之炊。食堂想持續運行,經費得有保障。”為解決這個難題,海北州采取多元籌措機制,霍均將其稱為“六個一”。

“簡單來說,就是省級星級評定補助一點、縣級政府補助一點、村集體資助一點、聯點單位幫扶一點、社會力量捐贈一點、個人出一點,保障助餐點的持續運營。就像各鄉(鎮)、村(社區)主動作為,通過自籌資金、無償提供場地等方式助力助餐點建設。”

幸福食堂能長久飄香,還有啥原因?

“關鍵是咱不孤立。一遇到新問題,不是我們一個單位在發力,大伙兒都在想辦法。”

在霍均看來,這頓飯能一直做下去,說到底是齊心協力的結果。

“就像爭取中國孔子基金、中國農業銀行的支持,落實70萬元慈善幫扶資金在各縣選定12個助餐點進行改造升級,不僅完善了溫棚遮陽簾、適老化改造等基礎設施,還購置了按摩椅、民間樂器等設備。”

在海晏縣區域型養老服務中心,廚師正在備菜。殷之皓 攝

在海晏縣區域型養老服務中心,廚師正在備菜。殷之皓 攝這頓飯怎么吃的?

“以前一個人在家做飯,做多了浪費不說,吃飯也沒滋味。來這兒吃午飯,雖是家常菜,但干凈又美味。”

午餐時間,走進海晏縣區域型養老服務中心,飯菜的香味就往鼻子里鉆。67歲的加毛很享受和街坊四鄰一起熱鬧的午飯時間。一旁的三保姐老人也贊同她的觀點:“可不是嘛,關鍵是價格實惠,服務周到!”

花幾塊錢就能在家門口吃到一頓可口的午飯,確實經濟實惠。但“小食堂”究竟能吃出多少“幸福味”,發言權還在老人手中。

截至2024年,海晏縣戶籍人口3.4萬人。其中,60歲及以上老人有5200人,占總人口的15.04%。目前,全縣建成有助老餐服務的養老設施31個,其中社區6個,農牧區25個。

惠民小區是海晏縣城最大的居民小區,海晏縣區域型養老服務中心就開在小區旁邊。自2024年運營以來,中心服務設施不斷完善。老人到這兒來,除了吃頓午飯、參與娛樂活動,還能享受到免費的理療、足浴、按摩等服務。

“我們早上9點開始備餐,老人們10點半左右就陸續過來。有些老人練字、刺繡、聊天,有些會選擇到醫療健康室和康復理療室做做治療。”中心第三方負責人郭彥忠介紹道。

不同于地處鬧市的惠民小區,位于城鄉接合部的三角城鎮三聯村是一個搬遷村。全村常住人口160戶、700余人。從2016年建起老年活動室開始,老人群體逐漸成為村上關注的重點。

“2023年,老年活動室搭起了陽光暖棚,去年5月份又增加了休息室、康養室。”據三聯村團支部書記趙生輝介紹,今年起,村里的幸福食堂由村里自主運營,廚師楊金花、保潔趙登倉都是村里人。年滿55歲的村民,只要愿意都可以來食堂吃飯,每頓飯只需要2元。

79歲的王秀蓮是幸福食堂的常客之一。四個女兒相繼成家后,家里只剩她一人,時間久了,一日三餐漸漸成了難題。幸福食堂供應午餐后,王秀蓮的生活愜意了不少。

“每天11點左右就坐著電動輪椅過來,按按摩,聊聊天。有時吃完飯大家還要聚在一起說說話,下午兩三點再回家休息。”

在海晏縣區域型養老服務中心,前來用餐的老人正在接受按摩服務。咸文靜 攝

在海晏縣區域型養老服務中心,前來用餐的老人正在接受按摩服務。咸文靜 攝這頓飯怎么樣?

作為一個半農半牧村,哈勒景鄉烏蘭哈達村常住人口360人左右,其中,60歲以上的有53人。

2023年11月初,烏蘭哈達村選擇在全鄉人員居住較為密集的鄉鎮衛生院附近開設鄉鎮級的養老服務中心,服務范圍擴大至全鄉三個村。運營經費除了縣財政補貼的6萬元之外,其余開支均由烏蘭哈達村村集體經濟承擔。就像去年,村里補貼1.6萬元。這也就意味著,來這里吃午飯的老人,不用花一分錢。平日里,為了節約開支,除了做飯之外,其他工作都是村“兩委”班子成員義務幫忙。

陳英是村里有名的熱心腸,干起活來手腳麻利不說,為人更是熱情開朗。到中心食堂工作后,雖然只是為用餐的十幾位老人做一頓午飯,但她從不馬虎。老人想吃啥,常常是隨口一說,第二天她就安排到位。

“就像最近幾天,涼面、釀皮、韭菜盒子、狗澆尿……雖然比不上飯館的精致,但家常口味很受大家歡迎。”烏蘭哈達村黨支部書記、村委會主任才仁多保一邊收拾碗筷、一邊介紹說。

服務用心,老人們自然吃得舒心。在才仁多保看來,這頓飯帶來的改變,不止如此。

何文蘭今年84歲。4年前老伴去世后,她一直跟兒子生活在一起。平日里,在縣城經營一家食品店的兒子總是早出晚歸,何文蘭一個人在家一待就是一天。時間久了,老人漸漸變得孤僻起來,就連巷道里都很少看到她的身影。

食堂開門后,跟何文蘭住得不遠的陳英每天都喊她來吃午飯。起初,何文蘭總是一個人坐在角落,從不與人搭話,有人跟她聊天,她也只是木訥地點點頭,不愿開口。

“就是一個人待得太久,‘銹’住了。”

看老人的狀況并未好轉,陳英主動拉著何文蘭跟大家坐在一起聊天。起先,老人并不插話。慢慢地,愿意說上幾句。后來,不用別人招呼,一到食堂她就主動跟大家坐在一起。

“現在,不僅能跟我們一起說說笑笑,興致高了,還會給我們唱兩嗓子!”看著這位曾困在孤獨里的老人,一旁的何俊蓮笑著說。

“對于我們來說,這項工作只是簡單的一頓飯,但對于像何文蘭這樣的老人來說,沒有這個小食堂,也許她不愿意走出家門,更別提主動跟人溝通,雖然無法具體衡量這頓飯帶給她的影響有多大,但這一兩年來,她的改變是有目共睹的。這種變化,正是我們辦好幸福食堂的動力。”海晏縣民政局居民家庭經濟核對中心主任喬淵杰說。

隨著幸福食堂遍地開花,這頓飯的影響力也在持續擴大。在一些村子,基層組織趁著老人吃飯時宣傳政策、了解社情、調解矛盾,一張小餐桌成為鄉村治理的新陣地。

這頓飯怎么做下去?

兩年前,助老餐能做多久是個問號。

兩年后,海北人開始了新的思考。

在剛察縣城北社區居家養老服務中心,食堂負責人多杰才讓考慮要進一步擴大服務范圍,把孤寡、低保、殘疾老人納入重點服務對象,增加床位、完善設施,招募一批專業護理員;

門源回族自治縣西灘鄉想要將基層黨建與民生項目緊密融合,讓幸福食堂實現從“一餐熱飯”暖身向綜合性服務暖心的跨越;

祁連縣民政局黨組書記、局長王毅慶琢磨著鼓勵和引導民間資本進入老年人助餐服務領域,探索新模式,不斷放大社會發展服務效應;

……

“總而言之,都是想繼續做好助餐服務的‘下半篇文章’。不僅要讓更多的老年人吃得更好、更滿意、更安全,還要讓他們在家門口享受到娛樂、康養、休閑等服務,更好地滿足他們多層次的養老服務需求。”霍均說。

手記:一頓飯的力量

隨著經濟社會的發展和人口老齡化的推進,養老話題成為社會關注的熱點。

居家養老、社區養老、機構養老……這些聽起來有些距離感的詞兒,其實對我們來說并不陌生。

就拿居家養老來說,作為最具有我國傳統特色的養老方式,在舒適度、生活習慣、隱私保護方面有優勢,而且符合老人不愿離家的心理,“養老不離家”的老年人占比在90%以上;機構養老就是我們常說的入住養老院養老;社區養老則是引入養老服務機構,提供社區養老服務和居家養老上門服務,像區域性居家養老服務中心、“幸福食堂”等,都屬于社區“嵌入式”養老服務設施。

如今,正如我們所經歷的那樣,隨著家庭結構的發展趨勢,上有老下有小的生活壓力讓以往“家庭養老”的模式受到很大考驗,“空巢老人”“獨居老人”數量不斷攀升。就像一日三餐這樣再普通不過的事情,也逐漸成為養老問題中的關鍵詞。

一頓飯看似小事情,對于不少空巢、孤寡、高齡等老年人來說卻是難以解決的大問題。在他們眼中,幸福感也許很簡單,就是能在家門口吃上了一口熱乎飯。

在海北藏族自治州,當地結合老年人居住分布特點,遵循“十五分鐘”服務圈建設理念,近兩年先后新建、改擴建助餐點133個。在滿足老人用餐需求的基礎上,積極延伸拓展助餐點功能,融入休閑娛樂、康復理療等內容,按摩、針灸、足浴……選擇豐富且多樣。

潛移默化中,一頓飯帶給老人的變化越來越多,在吃得舒心、安心、放心的同時,很多老人的精神生活得以豐富。社區、村莊的活動室,因為支起了幾張飯桌,不少原本大門不出二門不邁的老人有了交流伙伴,吃飯之余打打牌、聊聊天,甚至是聚在一起做做針線活、遛遛彎,雖然看起來都是一些不值一提的小事,但老人的精神面貌卻因此煥然一新。

希望這樣的幸福食堂,能長久飄香。(作者:咸文靜)

(來源:青海日報)

})

})

})

})