青海新聞網·江源新聞客戶端訊 酒曲飄香,彩袖飛揚,當環大美青海國際公路自行車賽(環青賽)疾馳的車輪與古老的安昭舞步在七月的彩虹故鄉相遇,海東市互助土族自治縣正以全新的姿態迎接世界目光。

在互助境內,賽道串聯起的不只是風景,更是希望的田野。南門峽鎮的萬畝冷涼蔬菜基地綠意翻涌,借賽事聚焦綠色有機農畜產品輸出地建設,高原冷涼蔬菜的金字招牌越發閃亮,供港澳蔬菜的訂單紛至沓來;當國際賽事的大流量匯入土鄉的文化根脈,互助土族故土園景區以特色非遺展演迎接八方來客,讓環青賽的文化魅力觸手可及;作為互助至門源的必經之路麻吉村,土族七彩花袖衫舞動成彩虹海洋,精品民宿、土鄉美食、非遺體驗讓游客流連忘返,“賽事流量”正源源不斷轉化為村民增收的“幸福增量”。

生態筑基,冷涼蔬菜“青”出于藍

當環青賽疾馳的車輪再次掠過這片高原沃土,卷起的不僅是飛揚的激情,更是當地“冷涼蔬菜”產業借勢騰飛的強勁商流。

多巴—互助賽段,騎手的矯健身影與翠綠菜畦交相輝映,是互助奮力書寫出的生動注腳。“今年環青賽首次從南門峽鎮路過,借助賽事的轉播,全國的觀眾可以在電視上看到我們的冷涼蔬菜,讓我們的冷涼蔬菜被更多的客商了解。”南門峽鎮副鎮長魏曉萍說。

環青賽高度的傳播力,為互助冷涼蔬菜提供了無可比擬的品牌推介平臺。賽事期間,國內外媒體的鏡頭將聚焦這片生機勃勃的綠色田野,向世界生動講述綠色有機農畜產品輸出地建設的故事。

“這是我種冷涼蔬菜的第九年,從前我們當地的種植戶種了菜愁銷路,現在互助的冷涼蔬菜打出了名氣,種的都是供港澳、北上廣蔬菜的訂單。”南門峽鎮尕寺加村種植大戶雷有月看著自家田間快要收獲的生菜說道。如今,雷有月帶動農戶30余戶,種植冷涼蔬菜66.67公頃。

冷涼蔬菜產業作為南門峽鎮的特色優勢產業,發展勢頭迅猛,憑借年均氣溫較低、晝夜溫差大的天然優勢,從零星種植起步,逐步發展為951.33公頃的規模化種植基地,涵蓋荷蘭豆、紅萵筍等十余種特色品種。

隨著第一批豆苗進入采摘期,冷涼蔬菜產業正以蓬勃之勢,為鄉村振興注入綠色動能。為進一步提升產業競爭力,當地政府主動搭建平臺,牽頭組織露天蔬菜機械化栽培技術培訓及現場觀摩活動,推廣智能化裝備與模式,同時推進蔬菜保鮮庫建設項目,完善種產銷全產業鏈。今年依托省級科技特派員工作站,促成41戶種植大戶與省內外專家結對幫帶。

“我們希望能借著環青賽的東風,進一步探索‘賽事+產業’融合模式,打造集蔬菜種植觀光、農事體驗、田園餐飲于一體的浪山經濟帶。游客在欣賞環青賽之余,可親身下田采摘,品嘗最新鮮的高原滋味,帶動餐飲、民宿等關聯消費。”據魏曉萍介紹,目前,南門峽鎮已初步建設八大浪山點位,串聯起休閑娛樂、農畜產品銷售、戶外露營、景區游覽等多元服務資源,帶動農戶家門口就業,實現收入增長與生活品質提升。

環青賽的車輪駛過南門峽,帶來的不僅是速度與激情的盛宴,更是推動產業興旺、鄉村繁榮的持久動力。

文化賦能,非遺體驗留住游客心

作為賽事重要途經地,彩虹部落土族園是互助土族故土園國家5A級景區的重要景點之一。

走入景區,十八洞溝老油坊、安昭廣場、土司府、莊廓院和非物質文化遺產傳承保護中心向游客展示了土族的歷史、民俗文化、土族非物質文化遺產、土族古民居建筑群和土族生產生活習俗。

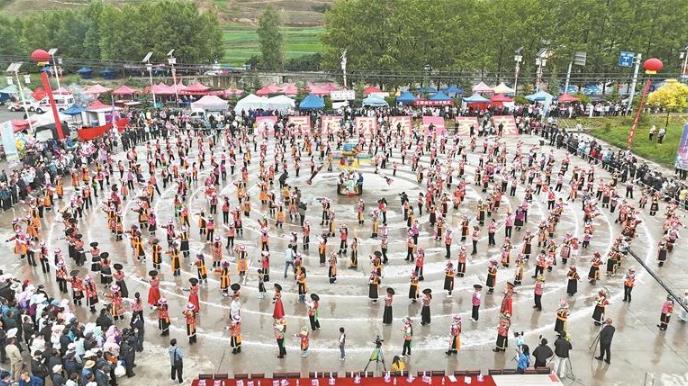

賽事雖疾馳而過,彩虹部落卻為世界留下了土族文化的深刻印記。景區內,悠揚的“安昭”舞曲隨賽期每日響起,盛裝男女圍成圓圈,舞步莊重而熱烈,向過往游人無聲講述著土族先民的歷史與祈愿。

跟隨講解員李洪燕的腳步走進景區,一曲《土族點贊舞》吸引了諸多游客駐足,點贊舞融合了民族舞蹈和現代元素,節奏歡快、氣氛熱烈。隨后,梆梆舞、土族婚禮、輪子秋等非物質文化遺產代表性項目輪番展演,讓游客沉浸其中。

在土族婚禮環節,游客通過和表演者互動,沉浸式感受土族風情。當能說會道的“納什金”(即娶親者)帶上娶親的禮品到女方家娶親。一位男性游客扮演新郎,參與改發儀式,他拿起梳子輕輕劃過自己和新娘的頭發,并跟隨納什金在眾人的簇擁下,為送親的賓客致酒……

“這個互動環節我會很難忘記,不僅讓我進一步了解了土族婚俗,也感受到了土族群眾的熱情……”這位扮演“新郎”的游客說道。

隨后的輪子秋表演更是引來游客歡呼和大加贊賞。土族青年在高速轉動的輪架上騰挪翻轉,不時變換著身姿,極速旋轉的車輪和鮮艷無比的彩虹袖,在陽光下交相輝映,不僅展示了豐收喜悅的古老競技,也訴說著土族群眾精彩的生活和這片土地的美好變遷。

“賽事是機遇,更是平臺,環青賽的全球關注度,促使我們加速完善旅游基礎設施,提升服務質量。”互助縣文體旅游局負責人表示,依托土族故土園景區,互助縣文旅產業蓬勃向上,成為縣域經濟發展的支柱之一。2025年上半年,互助縣實現旅游收入7.3億元,同比增長19.6%,接待游客157.11萬人次,同比增長18.3%。

隨著賽事直播鏡頭掃過彩虹部落的綺麗風光與獨特人文,互助土族文化的知名度與吸引力也與日俱增。當地群眾通過展示技藝、經營民宿,在家門口吃上“文旅飯”“賽事飯”,文化自信與增收致富同頻共振。

楊有菊在景區工作了很多年,她不僅是景區的表演者之一,也是土族花兒非遺代表性傳承人。她說自己從小就在聽大人們唱“花兒”,跟著大人的腳步參加熱鬧的“花兒會”,如今,“花兒”不僅讓她有了穩定的收入,也讓自己的家鄉美名遠揚。

近年來,彩虹部落土族園通過挖掘一系列土族民俗風情和非物質文化遺產代表性項目的開發,一大批具有極高觀賞性、娛樂性和參與性的表演、展演,成為展示“彩虹故鄉”最鮮活的名片,而環青賽更像一陣強勁東風,讓土族文化“活”起來,更“火”起來。

賽道引流,小村莊擁抱大世界

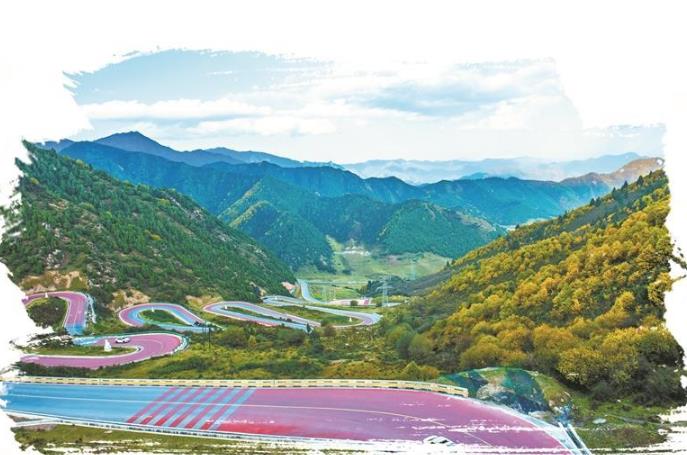

麻吉村位于西寧—互助土族故土園景區—北龍山旅游交通主干線,得天獨厚的地理位置使其成為互助賽段中一道亮麗的風景線。當環青賽的滾滾車輪再度經過這個小村莊時,麻吉村早已不再滿足于充當賽道邊的“看客”,而是深挖賽事紅利,將“必經之路”的區位優勢轉化為發展鄉村旅游、驅動鄉村振興的“黃金賽道”,讓村民在家門口吃上香噴噴的“旅游飯”。

“以前麻吉村藏在深山人未識,現在不一樣了。環青賽就是最好的‘活廣告’,全國游客都能看到我們村。游客沖著比賽來,順道就體驗了我們土族的風情。”村民任大貴深有感觸。

賽事為麻吉村鄉村旅游點燃了第一把火。村民們從最初的旁觀者,逐漸轉變為熱情的參與者和服務者。當車隊經過東和鄉麻吉村油嘴灣景區時,村民自發組織身著絢麗的土族服飾,在賽道旁跳起歡快的安昭舞,為選手加油助威,向世界展示獨特的民族風采。

震天的加油吶喊、絢麗的民族盛裝、疾馳而過的矯健身影,共同構成一幅活力四射的鄉村圖景。“每年舉辦賽事的時候,我們家的農家樂就游客多得忙不過來。”任大貴說,僅憑著農家樂的收入,一家人的收入就有12萬元。“現在鄉村旅游發展起來了,越來越多的年輕人也回到了村子。以前我兒子都是在外務工,現在來油嘴灣玩的游客多了,兒子就回到村子,和我們一起經營農家樂。”

一個產業致富一方百姓。看到了鄉村旅游的廣闊前景,東和鄉麻吉村黨支部積極探索“黨支部+公司+合作社+農戶”的發展模式,按照自愿入股、土地流轉等方式,打造了“油嘴灣生態文化景區”。景區上班優先選擇,景區門口免費擺攤,自家種的蔬菜和山上采摘的野菜拿到景區自由銷售。像任大貴這樣,景區擺攤、家門口上班、開辦農家樂等依托鄉村旅游直接從業的還有120余戶,戶均年增收8000余元,輻射帶動就業300余人。

面對洶涌而至的客流,當地沒有止步于簡單的鄉村游,而是不斷提升旅游接待能力和服務品質,打造沉浸式微演藝、篝火晚會、燈光秀等為一體的夜游活動,《可汗巡游》《公主和親》《媒婆說媒》等節目備受游客喜愛,夜間接待游客累計20余萬人次,綜合收益近300萬元,成為鄉村旅游“夜經濟”典范。

環青賽的車輪年復一年刻下的,不僅是速度的印記,更是生態農業、非遺文旅與鄉村振興并蒂綻放的共生之路。

(來源:青海日報)

})

})

})

})