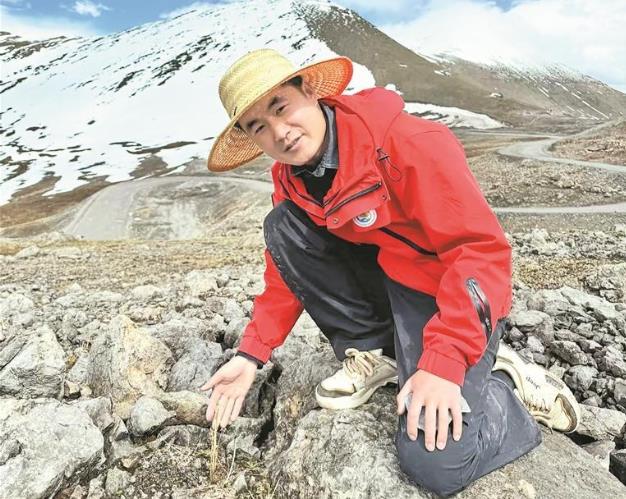

青海新聞網·江源新聞客戶端訊 在海南藏族自治州興海縣的草原與村落間,常能見到一個皮膚黝黑的身影:鼻梁上的黑框眼鏡擋不住眼里的光,鏗鏘有力的腳步踏遍每一片糾紛草場,胸前的黨員徽章在陽光下格外耀眼。他就是興海縣社會治安綜合治理中心專職調解員達保,一名在基層調解崗位上堅守30年的人民調解員。

30年里,他化解矛盾糾紛780余起,成功率超99%;30年里,牧民口口相傳“有矛盾,找達保準沒錯”;30年里,他用磨破的鞋底、熬紅的雙眼、記滿的民情臺賬,把“解民憂、暖民心”的承諾寫成了草原上最動人的民生答卷。

“調解室的門永遠為群眾開著,黨員的耳朵永遠為群眾豎著。”1995年成為河卡鎮幸福村調解員那天,達保心里就刻下念頭:“群眾找我,是因為相信我,我不能辜負這份信任。”

基層矛盾多是“針尖對麥芒”:草山邊界的寸土之爭,鄰里口角的積怨之深,補償款分配的利益之惑。達保深知,化解這些矛盾光靠法律條文不夠,得用“心”做鑰匙。他建立獨具特色的“矛盾預警”機制,深入了解每家每戶的情況,及時捕捉矛盾苗頭,做到早發現、早介入,將許多潛在的矛盾糾紛化解在萌芽狀態。遇到復雜疑難糾紛時,他耐心傾聽雙方當事人訴求,以情動人、以理服人,用通俗易懂的話語和貼近實際的方法,解開群眾心結。

2024年底接手的西某某等4戶與扎某某的羊曲水電站庫區移民安置補償款糾紛,是壓在縣里12年的“硬骨頭”。雙方因移民安置補償款結怨,見面就紅著眼。

達保揣著筆記本鉆進草場,在牧民家里喝著酥油茶聽訴求。他擺事實講道理:“補償款按政策算清楚,鄰里情分比錢金貴。”達保給雙方當事人耐心分析利弊,尋求共同認可的解決方案,調解中采取背靠背、面對面、冷熱結合、案例引導等方式方法,用“法”理順關系、用“理”化解爭議、用“情”溝通思想,最終促使雙方達成和解。西某某攥著他的手說:“太感謝你了!沒有你的調解,我們的問題不知何時才能解決。”

在興海縣綜治中心金牌調解室的玻璃墻上,印有“辦案廉潔為人民 執法如山扶正義”字樣的錦旗格外醒目。這是達保和同事化解一起陳年糾紛后,當事人送來的,背后映射的是基層調解員“把屁股端端地坐在老百姓的這一面”的執著。

面對錯綜復雜的基層糾紛,為了能夠隨時響應村民的訴求,達保的手機24小時開機,牧民一個電話,哪怕深夜,他也會披上外套就出發。2024年8月擔任縣綜治中心專職調解員后,他更成了“流動調解站”——草山上能開調解會,帳篷里能算明白賬。在這樣的真誠努力之下,他成功解開多起重大疑難矛盾的“死結”,成功化解矛盾糾紛55件、10年以上疑難矛盾糾紛6件。

河卡鎮都臺村的羊某與扎某等24戶村民的草山權屬糾紛,十年間動過拳腳、鬧到過法庭。達保接手后,白天走村串戶收集證據,晚上熬夜查閱檔案資料,將矛盾根源梳理得一清二楚。調解時,他靈活運用“背對背疏導”與“面對面協商”相結合的策略:一方面,分別走訪涉事村民,用鄉音鄉情安撫情緒,傾聽訴求;另一方面,組織多方圍坐暢談,擺事實、講法律、釋政策,用通俗易懂的話語剖析利害。經過17次調解會議,達保用耐心和智慧融化了堅冰。最終,雙方當事人緊握雙手,簽訂下具有法律效力的調解協議,讓這片爭議已久的草山重新煥發和諧生機。當雙方互獻哈達時,達保知道,解開的不僅是十年積怨,更是鄉村和諧的“心鎖”。

基層工作就像揉糌粑,得有耐心。每次開展矛盾糾紛調解,達保總是把法律條文轉換成牧民聽得懂的家常話,把復雜案情拆成“你少一分,我讓一步”的實在方案,更是把黨的政策春風化作“小事不出村、大事不出鎮”的生動實踐。

從看法治節目學方法,到參加法律培訓補短板,再到和其他調解員探討調解技巧,這個從事人民調解工作30年的老黨員總在琢磨“怎么把調解做得更實在”。正如興海縣綜治中心矛調工作負責人索南加所說:“像達保這樣的調解員,是群眾選出來的‘公道人’,他們的經驗是基層治理最寶貴的財富。”

在興海縣,像達保這樣的調解員還有很多。他們沒有驚天動地的壯舉,卻用日復一日的堅守,讓“楓橋經驗”在高原落地生根;他們說不出高深的治理理論,卻用“把群眾當親人”的信念,架起黨和群眾的連心橋。

7月9日,采訪結束,記者準備離開時,達保又投入到一起新的糾紛調解中。草原上的草枯了又青,糾紛解了又有新的,但達保為群眾辦事的勁頭沒有松。

達保的故事,是新時代基層治理的縮影。在廣袤的青海大地上,無數個像達保這樣的“解鈴人”,用真心換真情,用實干贏信任,讓和諧之花在每一個角落靜靜綻放。

(來源:青海日報)

})

})

})

})