青海新聞網·江源新聞客戶端訊 2025年6月16日,玉樹藏族自治州人民醫院新生兒重癥監護室內,年輕的護士長梅朵正嫻熟地操作著呼吸機。幾年前,她還是一名面對早產兒護理都會緊張的新手;如今,她卻能從容應對復雜的重癥監護任務。“這臺設備是北京專家手把手教我們用的。”看著儀器上的“北京捐贈”銘牌,她眼中閃爍著光芒。

這樣深刻的“北京情緣”,早已遍及整個玉樹。玉樹州第二民族高中的智慧教室里,京藏學子共享著北京四中傳來的實時網課;稱多縣牦牛產業園的車間內,首農集團的技術手冊鋪在加工設備旁;在北京幫助下建立起的玉樹市公交服務系統為市區的居民提供了便捷的交通服務;更不用說遍布玉樹城鄉、由北京援建的道路、綠化和照明設施,悄然重塑著這里的面貌……

北京與玉樹,山水相隔千里。然而,十五年的傾情對口支援,早已將兩地緊緊聯結——如同一家,攜手同行。從守護生命的醫療援助,到點亮未來的教育支持;從扎根產業的技術幫扶,到培育希望的人才培養,這支來自首都的磅礴援青力量,用十五載時光,在雪域高原鐫刻下不朽的“北京印記”。

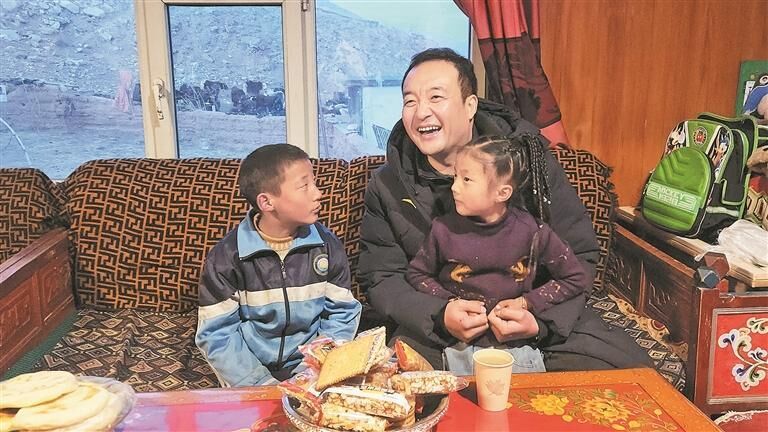

劉艷亭下鄉調研。程宦寧 攝

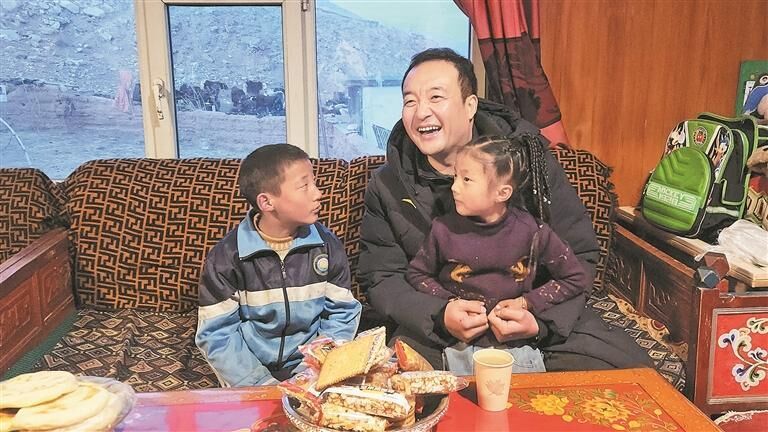

劉艷亭下鄉調研。程宦寧 攝 孫美紅下鄉調研時和藏族兒童在一起。程宦寧 攝

孫美紅下鄉調研時和藏族兒童在一起。程宦寧 攝零距“醫”靠:北京仁心暖高原

他叫劉艷亭,是北京第五批援青醫療領隊、同仁醫院援青醫療隊長。

“2022年7月,我響應黨中央、國務院對口支援號召,來到玉樹州人民醫院擔任院長一職,這是組織對我的信任。既然來了,就一定要為當地的百姓做些什么。”劉艷亭說。

初到玉樹,劉艷亭克服高反困擾,迅速轉變角色,扛起玉樹州人民醫院院長的重擔。有著豐富工作經驗的劉艷亭并沒有急著開展工作,而是花了大量的時間摸“家底”。

經過一段時間的調研,劉艷亭發現,高原壯美的風光背后是嚴峻的醫療現實。隨著北京醫療幫扶的深入開展,雖然當地缺醫少藥的情況得到很大改善,但牧民們的就醫觀念仍舊落后。

在帳篷里、火爐旁,劉艷亭聽到了太多牧民對疾病抱著“認命”態度的故事,看病怕花錢。劉艷亭說:“很難想象,數額不大的掛號費,竟然也能成為橫在牧民和醫院之間一道實實在在的心理門檻和經濟門檻。”

觀念的改變不是一朝一夕,只有主動改革,才能打破僵局。“必須先讓群眾愿意走進醫院!”劉艷亭力排眾議,決定從減免掛號費入手推動改革。

2023年,玉樹州人民醫院全面推行“0元掛號”制度。效果立竿見影——門診量當年就增長了20%。越來越多牧民,因為“零門檻”而主動走進了醫院。

不僅如此,劉艷亭把精力放在了提高醫院救治水平上,特別是急危重癥救治能力。他帶領全院全力推進胸痛、創傷、卒中、危重孕產婦救治、危重新生兒救治“五大中心”建設,在高原上織就了一張生命守護網。

劉艷亭說:“通過一批批的醫療‘組團式’幫扶,如今我們州人民醫院建成‘名醫工作室’‘院士工作站’等,先后填補了危重兒童新生兒救治中心等14個學科空白,開展了168項新技術,助力州人民醫院成功創建三級綜合醫院。百姓在家門口不僅‘看得上病’,還實現了‘看得好病’。”

對劉艷亭而言,比數字更珍貴的,是一個個及時就醫就診挽救生命的真實案例,越來越多牧民愿意主動走進醫院。

周振霞(左一)在玉樹州農產品體驗店了解產品情況。程宦寧 攝

周振霞(左一)在玉樹州農產品體驗店了解產品情況。程宦寧 攝 傳幫帶,打造一支帶不走的醫療團隊。程宦寧 攝

傳幫帶,打造一支帶不走的醫療團隊。程宦寧 攝同心育人:京玉共繪成長夢

“80后”的孫美紅作為北京第五批援青教育干部,在玉樹州教育局擔任副局長,分管學前教育、異地辦學、信息技術教育等多個領域。面對千頭萬緒的工作,她清楚地認識到:“不能簡單地把北京的工作方式搬到玉樹來,必須因地制宜。”

她走遍了玉樹6個市縣的教育機構,深入了解當地教育現狀和需求。

在一次走訪偏遠牧區的學前巡回走教點時,她看到5個孩子和1位老師在簡陋的帳篷里上課,并在山上莊嚴升起國旗時眼眶紅了。她說:“那一刻,我更加堅定了要為他們做點什么的決心。”

很快,孫美紅找到了工作的抓手,在玉樹這樣一個少數民族人口占比高達97%的地區,鑄牢中華民族共同體意識是教育工作的重中之重。

為此,在北京援青玉樹指揮部和州教育局的共同支持下,孫美紅帶領團隊策劃了一系列京玉師生交流活動。“感恩祖國 圓夢北京”鄉村教師研修項目、“鑄牢中華民族共同體意識”青少年研學營、“我和冠軍有個約會”足球少年研學活動……這些項目讓數百名玉樹師生有機會走出高原,走進首都。

孫美紅回憶說:“2023年,我帶隊去北京開展研學活動,臨出發前幾個學生突然圍住了我,請求說,孫老師這次去北京可以帶我們去天安門參觀嗎?我們最想看的就是升旗了。我們還想穿上我們民族的衣服在國旗下敬禮。當時,聽完孩子們的請求,我的內心非常地感動,我想這也許就是開展思政課的意義所在,讓孩子們從小就懂得愛國,知道民族團結一家親的意義。”

正是有了這一次的觸動,后續工作中孫美紅還帶領北京教育援青團隊實施了“京玉思政大課堂”項目,邀請北京的名師專家和玉樹名師通過線上線下相結合的方式,讓兩地學生共上一堂課、共唱一首歌、共繪一幅畫。這種創新的教育形式不僅增進了京玉兩地師生的情誼,更在京玉青少年心中播下了愛國主義的種子。

孫美紅說:“一個人的力量是有限的,但是一群人的力量是無限的。十五年來,在一批批北京援玉團隊的助力下,玉樹教育教學水平顯著提高。當我們回過頭,看到玉樹教育的變化和孩子們的成長,就會覺得所有付出都值得。”

玉樹州第二民族高級中學學生與首師大附中學生交換禮物。州教育局供圖

玉樹州第二民族高級中學學生與首師大附中學生交換禮物。州教育局供圖 推動當地傳統牧業發展。程宦寧 攝

推動當地傳統牧業發展。程宦寧 攝產業賦能:高原明珠煥新彩

“我們玉樹的牦牛肉干、黑青稞面、芫根飲料,都是綠色有機的高原特色產品,營養價值高而且味道也都非常棒……”一早,州農牧和科技局副局長,兼任“玉樹牦牛”產業發展小組組長的周振霞就開始聯系各大銷售平臺,推廣玉樹的特產。

2022年,北京第五批援青干部周振霞第一次站上雪域高原。她說:“這是我職業生涯里的第三次‘跨界’,在此之前,我在北京昌平區的水務局、昌平區回天地區專項治理工作專班以及農業農村局任職。”

周振霞知道,玉樹州以農牧業為主導產業,而自己長期在農業農村領域任職,選派自己,為的就是推動當地農牧產業發展。可問題也來了,北京是平原,玉樹在高原,高原地區的牦牛,周振霞并不熟悉。

但她也沒犯怵。“沒有人生而知之,我們不都是通過學習一點點掌握的。”留著一頭短發的周振霞,說起話來非常地爽朗、利索。

2024年,玉樹潔吉文化旅游特色產品開發有限責任公司開發了一款玉樹青稞系列產品,但礙于沒有好的銷售渠道,產品銷量一直上不去,這可急壞了企業負責人索南潔吉。

在一次偶然的機會中,周振霞得知了這一情況后,主動幫助索南潔吉參加了北京農業嘉年華等農牧產品展銷活動,為她的新產品找到了銷路。

三年里,周振霞著力推動當地傳統的畜牧產業發展,擴大了“玉樹牦牛”的品牌影響力,也讓來自高原明珠的“土特產”奔向了更廣闊的地方。

周振霞說:“這些年來,通過大家的努力,我們針對高原牧區產業特點,優先幫助玉樹發展農牧業和文旅產業,引進首農食品集團、首旅集團落地,成立首農玉樹公司和京玉旅游公司,做大做強了‘玉樹牦牛’區域公用品牌,助力‘玉樹牦牛’成為唯一入選農業農村部品牌精品培育計劃的青海品牌。支持稱多縣稱文鎮飼草料加工廠等90余家農牧企業擴大規模,在五縣建成就業實用技能實訓基地,促進1.5萬人就地就近就業,輻射帶動3萬余人增收……”

十五年,66.62億元資金,1167個項目,316名援青干部……這些數字背后,是京玉兩地各族群眾血濃于水的情誼。正如北京青海玉樹指揮部黨委書記李育海說:“我們留下的不只是項目,更是一顆顆種子,它們會在高原生根發芽,長成參天大樹。”當格桑花再次盛開時,新的援青故事,還會續寫。

手記:在玉樹感受“北京溫度”

6月,來到玉樹藏族自治州玉樹市,站在當代山頂俯瞰整個玉樹市區,白墻紅檐的藏式新居與筆直寬闊的街道交相輝映,陽光灑在每一寸土地上,映照著這座城市浴火重生的十五年。只有雙腳真正踏在這片高原之上,才能真切感受到這里的“北京溫度”。

2010年,北京與玉樹結成對口支援的“兄弟”以來,首都的深情厚誼跨越千山萬水,為雪域高原注入了振興發展的蓬勃力量。這份跨越地域的幫扶,不僅是國家戰略的生動實踐,更是一份心手相連的溫暖承諾。

來到玉樹市人民醫院的遠程會診中心內,映入眼簾的是三塊大屏幕,然后是專業的配套設施和智能的操作系統,這些“硬實力”在每一次會診時都發揮著重要作用。

玉樹市人民醫院院長敖日格勒說:“在北京援青‘組團式’醫療幫扶的助力下,我們玉樹市人民醫院對接北京市密云區醫院和青海大學附屬醫院,開通了遠程會診業務體系。以前遇到復雜病例,患者要顛簸十幾個小時轉院,現在通過這套系統,北京的專家就能實時指導。”

十五年的時間,北京累計選派數百名醫療骨干駐點幫扶,不僅帶來了價值超千萬元的先進設備,更手把手培養出一支帶不走的醫療隊。當我看到牧民群眾在家門口就可以享受到更優質的醫療資源時,恍然明白,這就是玉樹的“北京溫度”。

夜幕降臨,格薩爾廣場的音樂噴泉隨歌聲起舞,身著藏袍的老人與穿著運動服的少年并肩走過。十五年援建,北京在玉樹留下的不僅是鱗次櫛比的房屋、功能齊全的醫院和書聲瑯瑯的校園,更是鐫刻在高原兒女心中的深情厚誼。

在北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部的墻上,掛著一面錦旗,上面寫著“京玉同心,情滿三江”。這八個字,是十五年援青路的最好詮釋。當北京的朝陽與玉樹的雪山同輝時,我們看到的,是中華民族共同體意識在高原深處的生動實踐,是共同富裕道路上的堅實足印。

(來源:青海日報)

})

})

})

})