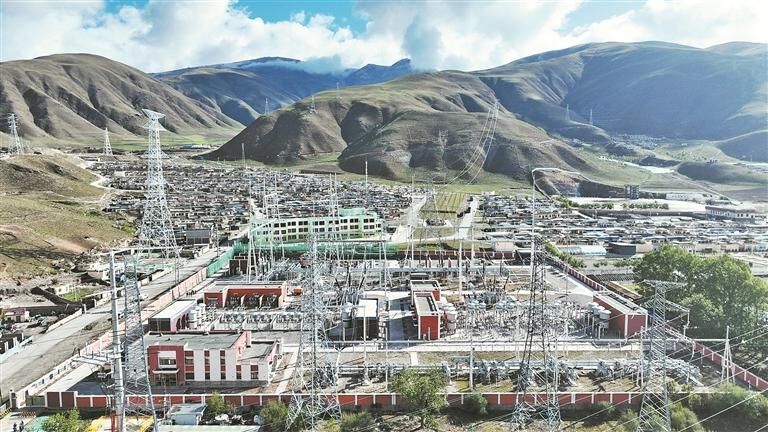

330千伏玉樹變電站。

330千伏玉樹變電站。7月22日下午,青海330千伏玉樹州第二回線路工程正式投運,全省市州實現330千伏大電網雙回路供電!玉樹藏族自治州的三江源大地上,這條507.5千米的“電力巨龍”穿越復雜地形,12000余名建設者近兩年奮戰,鑄就1134基鐵塔。此前一回線路終結缺電史,如今二回工程投運,形成“雙回路”,為40余萬名牧區群眾穩穩供電!

青海新聞網·江源新聞客戶端訊 雪山為證,草地為憑,銀線如弦,在青藏高原上奏響光明樂章。從青海省海南藏族自治州興海縣330千伏唐乃亥變電站向西南,兩條輸電線路似銀龍越嶺,時而昂首云海,時而俯身峽谷,終與玉樹變電站相擁。

7月22日,330千伏玉樹第二回線路工程(簡稱“玉樹二回工程”)正式投運,標志著玉樹電網邁入大電網“雙回路”供電時代。這不僅是國家電網有限公司服務涉藏地區發展的光明工程,更是一條承載高原夢想的“電力天路”,讓農牧民“用好電”的夙愿照進現實,為三江源發展注入澎湃動能。

青海省玉樹藏族自治州稱多縣拉布鄉蘭達村,如今53歲的“蘭達倉民宿”負責人索南巴久笑容里藏著歲月的對比:“在我的青年時代,停電是家常便飯,孩子寫作業得趕在天黑前;現在民宿全套家電運轉自如,5月保電時全國各地的電源車趕來支援,用電幾乎沒受影響。”

國網青海電力建設人員在330千伏玉樹二回跨越通天河段登塔作業。

國網青海電力建設人員在330千伏玉樹二回跨越通天河段登塔作業。這變遷背后,是玉樹電網的蝶變。玉樹4·14地震前,小水電支撐的孤網讓“夏供一天停一天”成為常態;2013年首條連接大電網的玉樹一回線路工程建成,終結了缺電歷史;如今玉樹二回工程投運,不僅擁有兩條與青海主網相連的330千伏線路,110千伏線路全面覆蓋玉樹一市五縣,35千伏及以下線路延伸至179個行政村,38.5萬名群眾徹底告別“用電焦慮”。

玉樹二回工程沿線海拔在3200米到5000米的云端,全線507.5千米中近400千米的線路懸在海拔4000米的雪線之上,工程有81基鐵塔需穿越三江源國家級自然保護區核心區域。“如何找到工程建設和生態保護的平衡點,這很難。”國網青海省電力公司建設部技術管理(項目)處處長王興謙的話,道出對建設者的敬畏。

在青海省委省政府與國家林草局的協同下,通過對單個保護區功能區劃的科學調整,工程得以順利開工建設。更動人的是建設者們“一基塔一設計”的堅守:聘請專家對開挖區域表土植被進行異地養護,完工后補種同種類草籽,并派專人維護,三年內要“修新如舊”;用索道、騾馬、無人機運送物資,用棕墊和鋼板敷設臨時道路,最大化減少對原地貌的擾動。

高海拔的挑戰不止于生態。6月至10月的短暫工期里,建設者們與凍土、缺氧、風雪賽跑。135米寬的通天河上,首次采用無人機張力放線、無跨越架封網等技術實現跨越施工;366千米凍土地段上,810基鐵塔之下,機械到不了的地方,就用鎬鍬鑿開凍土;懸浮抱桿分解組塔和內(外)拉線抱桿技術,全面應對高海拔組塔難題,解決了崇山峻嶺之上組立鐵塔時臨時拉線距離過大的問題,提升了特殊地形地貌組塔施工的安全性和鐵塔結構的穩定性。

“逢山不開路、遇水不架橋”,1.2萬名建設者用最樸素的堅守,在平均海拔4200米的高原,為綠色長廊系上了一條銀色絲帶。

國網玉樹供電公司工作人員在玉樹市綜合產業創業物流園了解用電情況。

國網玉樹供電公司工作人員在玉樹市綜合產業創業物流園了解用電情況。玉樹市綜合產業創業物流園里,牛羊肉加工流水線正將高原鮮味發往拉薩和昌都。“雙回路供電就是最好的招商名片!”負責人安金華底氣十足,依托穩定電力,一期70家企業滿員,二期招商他信心十足。

這股動力,正滲透到高原每個角落。玉樹州人民醫院里,10臺燃煤鍋爐將換成電鍋爐,總務處尕瑪謝拉主任再不用為冬季儲煤犯愁;玉樹市扎西科街道甘達村國營牧場的恒溫車間里,安卡文索計劃引進新設備,自產有機飼料;稱多縣珍秦鎮一村股份經濟合作社的糌粑加工廠,11名脫貧戶忙碌著,負責人尼松盤算著擴大生產:“電穩了,咱就能讓更多鄉親在家門口掙錢!”

電暖江源,惠澤萬家。這不僅是電流的輸送,更是發展機遇的流轉——清潔取暖改造守護著三江源的藍天,穩定電力吸引著綠色產業,“電力紅利”正轉化為鄉村振興的實效。

當第一縷電流通過新線路涌入玉樹,不僅點亮了萬家燈火,更點燃了發展新希望。這條銀色長廊,是建設者們用鎬鍬與創新在凍土上刻下的豐碑,是生態與發展和諧共生的典范,更是“人民電業為人民”的生動注腳。

從孤網運行到雙回并行,從“用上電”到“電暖民心”,變化的是供電能力,不變的是守護高原的初心。蜿蜒的銀線如跳動的脈搏,與三江源的心跳同頻,在這片神圣的土地上,繼續書寫光明與幸福的新故事。

(來源:青海日報)

})

})

})

})