面對同齡男球員,青海湖小浪花的隊員敢搶敢拼。

面對同齡男球員,青海湖小浪花的隊員敢搶敢拼。青海新聞網(wǎng)·江源新聞客戶端訊 7月12日,一個令青海人振奮的消息傳來:青海湖小浪花U13青少年女子足球隊?wèi)?zhàn)勝多支男足隊伍,奪得第九屆京津冀校園足球夏令營邀請賽冠軍。這是一支組建僅僅7個月的球隊,在奪冠的背后,姑娘們經(jīng)歷了怎樣的艱難與奮斗?除了足球技術(shù)的提高和冠軍榮譽(yù)的獲得,她們還有哪些可貴的成長?讓我們一起來聽聽這些女足孩子的故事。

2025年7月12日,北京豐臺體育中心的綠茵場上,來自青海的青海湖小浪花U13青少年女子足球隊(以下稱“青海湖小浪花U13女足”)的姑娘們把瓶中的礦泉水盡情地向教練團(tuán)隊潑灑——這是她們奪得第九屆京津冀校園足球夏令營邀請賽冠軍后的慶祝方式。半年前,這支在廣西壯族自治區(qū)北海市冬訓(xùn)中被對手大比分擊敗的隊伍,如今以戰(zhàn)勝多支男足隊伍“絕殺奪冠”的戰(zhàn)績站上領(lǐng)獎臺。從青海牧區(qū)到京津冀賽場,這些年齡在12歲至13歲之間的女孩,用汗水改寫了“高原女足”的故事腳本。今年8月在新疆喀什舉辦的全國青少年女子足球民族團(tuán)結(jié)友誼賽已迫在眉睫,她們的拼搏之旅,才剛剛開始。

隊員在學(xué)校操場開展日常訓(xùn)練。辛元戎 攝

隊員在學(xué)校操場開展日常訓(xùn)練。辛元戎 攝從“北海輸球”到“京津冀奪冠”

“我們是——冠軍!”“我們是——冠軍!”當(dāng)終場哨聲響起,青海湖小浪花U13女足的隊員一擁而上,抱住9號隊員彭憬雯尖叫喝彩——這位9號隊員在決賽最后2分鐘,用一記頭球攻破對手球門,將比分鎖定在了2:1。這個來自角球戰(zhàn)術(shù)的絕殺進(jìn)球,是教練團(tuán)隊平時反復(fù)打磨的成果;而這個冠軍獎杯,更是對她們7個月成長的最好注解。

此次京津冀邀請賽,青海湖小浪花U13女足作為特邀隊伍,要在40℃高溫下與多支京津冀男足隊伍比拼,且需一日雙賽。對常年生活在高原的姑娘來說,高溫成了最大的考驗——12場比賽中,高溫引發(fā)的中暑頻頻出現(xiàn),15名隊員有不同程度的中暑反應(yīng),比如更松求卓在第二場比賽剛上場就頭暈?zāi)垦!⒅惺铍x場。而除了高溫帶來的挑戰(zhàn),其他考驗也接踵而至:鬧曾卓瑪小臂肌肉拉傷,江巴措毛被對手頂傷大腿……雖然賽程狀況頻出,但隊員依舊憑借“拿第一”的信念、團(tuán)結(jié)協(xié)作的配合以及高原女足頑強(qiáng)的意志力圓滿完成了比賽。

“奪冠的關(guān)鍵,藏在隊員這幾個月磨煉出的意志力與團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。”主教練王衛(wèi)寧總結(jié)這次比賽時感慨——高溫下的堅持是基礎(chǔ),而戰(zhàn)術(shù)配合的進(jìn)步才是“制勝招”,隊員們給他太多驚喜:一場比賽中,邊后衛(wèi)阿薩白瑪秋吉邊路傳中,“帶球一連過了好幾個人,像串珠子一樣順。”隊員田星瑤在對陣天津河北區(qū)足協(xié)時,面對兩名男足隊員的夾擊,一個鏟射將球打入球門,而她之前從沒練過鏟射技術(shù)——“當(dāng)時就想著進(jìn)球,王導(dǎo)說‘緊急時用腳尖捅也行’。”田星瑤在采訪中興奮地說。

這種景象在半年前根本就難以想象。王衛(wèi)寧記得,2025年初在廣西北海冬訓(xùn)時,隊員們因配合生疏、技術(shù)掌握得不好、外出不適應(yīng),大比分落敗是常事。而現(xiàn)在,她們不僅能根據(jù)對手特點調(diào)整戰(zhàn)術(shù),甚至做到了戰(zhàn)勝男足,此次決賽奪冠,正是隊員們跨民族配合的成果。半年前還因語言、民族、認(rèn)知等差異“單打獨斗”的球隊,如今卻成了“黃金組合”。

從北京回到西寧的第二天,隊員們已投入全國比賽的備戰(zhàn)。王衛(wèi)寧、閆靖文、才仁永藏三位教練的戰(zhàn)術(shù)板上,角球絕殺、防守反擊的戰(zhàn)術(shù)被圈了又圈。對青海湖小浪花U13女足而言,北京的奪冠僅是開始,新疆的全國大賽才是硬仗!

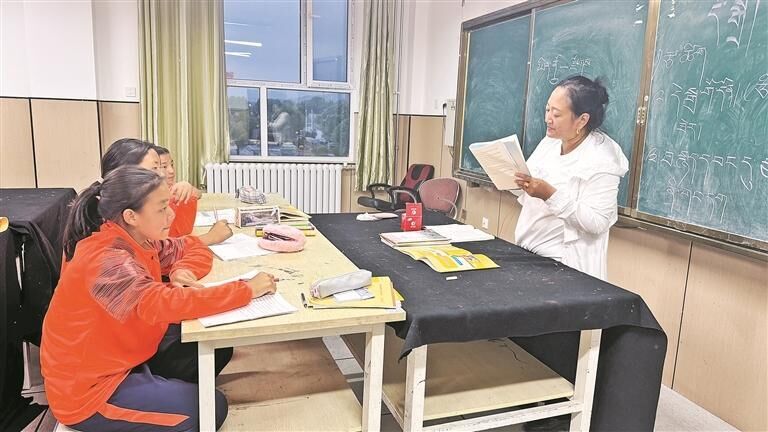

東措老師給隊員上課。劉珂瑜 攝

東措老師給隊員上課。劉珂瑜 攝三面錦旗里的守護(hù)

支撐她們從高原走向全國的,除了汗水,還有身后一群人的默默守護(hù)——就像那面來自玉樹家長的錦旗,見證著她們每一步的成長。

2025年初春的一個訓(xùn)練日,青海湖小浪花U13女足主教練王衛(wèi)寧、助理教練兼生活管理老師才仁永藏和藏文老師東措分別收到了一份特殊的禮物。隊員看卓措毛的父母,在女兒出院后的第四天專程從玉樹藏族自治州曲麻萊縣趕來,還帶著三面錦旗和滿心的感激。

“太意外了,我們做的都是應(yīng)該的事情,沒想到竟然收到三面錦旗。孩子們遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)來訓(xùn)練學(xué)習(xí),我們教練和老師當(dāng)然要像父母一樣照顧好她們每一個人,這樣才能對得起她們父母的信任。”王衛(wèi)寧回憶道。就在一周前,隊員看卓措毛突發(fā)闌尾炎,教練們連夜將她送往西寧市第三人民醫(yī)院。此時,家長遠(yuǎn)在八百多公里外的玉樹曲麻萊,無法趕到。教練們不僅像父母一樣安撫病痛難耐的孩子,還積極與醫(yī)生商討確認(rèn)治療方案,才仁永藏和東措兩位老師更是輪流在醫(yī)院陪護(hù)照看,直到家長趕到西寧市。

這三面錦旗背后,是這支特殊球隊的日常。2025年,由青海省婦女聯(lián)合會牽頭組建U13女足(要求隊員們的出生日期在2011年8月31日至2013年8月31日之間),在玉樹州曲麻萊縣、囊謙縣、玉樹市,西寧市城北區(qū)先后篩選30名適齡球員,采取學(xué)訓(xùn)一體、集中管理模式,積極探索跨區(qū)域合作、體教融合發(fā)展的新路徑。小球員小學(xué)畢業(yè)后,將以“整隊特招”模式進(jìn)入玉樹河湟中學(xué)就讀初中。球隊共配有5名多民族專職教練和老師,分別是青訓(xùn)總監(jiān)宋燦、主教練王衛(wèi)寧、守門員教練閆靖文、助理教練兼生活管理老師才仁永藏和藏文老師東措。隊員來自藏族、漢族、回族、蒙古族等民族。剛組隊時,一些孩子不適應(yīng)遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的城市生活,從日常生活到足球訓(xùn)練,教練對她們不斷悉心教導(dǎo);隊員有飲食偏好,西寧市城北區(qū)大堡子小學(xué)特意準(zhǔn)備了既營養(yǎng)又符合孩子口味的餐食;少數(shù)民族隊員想家時,漢族同學(xué)會把自己的玩偶送給她們;訓(xùn)練比賽間隙,大家一起跳鍋莊、一起學(xué)民族語言、一起進(jìn)行民族服飾展示……正如王衛(wèi)寧教練所說:“不管哪個民族的孩子生病、受傷,或者有任何心理上、生活上的不適應(yīng),教練和老師都會盡全力給孩子最好的照顧與教育——在我們這兒,沒有‘你們’‘他們’,只有‘我們’。”

目前,青海湖小浪花U13女足已分階段推進(jìn)系統(tǒng)性備戰(zhàn):今年1月13日赴廣西北海完成首期冬訓(xùn),強(qiáng)化體能基礎(chǔ)與技戰(zhàn)術(shù)配合;2月15日返青后,在西寧市城北區(qū)文博學(xué)校開展了為期一周的強(qiáng)化集訓(xùn);3月初又轉(zhuǎn)入西寧市城北區(qū)大堡子小學(xué)就讀,選優(yōu)配強(qiáng)師資力量,合理安排食宿保障,確定訓(xùn)練指標(biāo)體系;5月,孩子們又赴四川成都進(jìn)行訓(xùn)練,與該地多支同齡男足球隊進(jìn)行了教學(xué)賽……

經(jīng)過7個月的系統(tǒng)訓(xùn)練,球員的身體素質(zhì)和足球技能都有了顯著提升。球員的短距無氧跑和中長耐力跑成績都有顯著提高;傳球失誤率降低,接球動作更規(guī)范,配合流暢度提升,射門的準(zhǔn)確性也大大提高。

與此同時,這些孩子首次走出高原,領(lǐng)略了祖國的遼闊山河、現(xiàn)代化發(fā)展風(fēng)貌,他們與廣西、貴州、北京、四川等地的球隊同場競技,在和外地足球運動員的交往交流中收獲了友誼。

“剛開始,個別孩子連使用電梯、沖馬桶都需要手把手地教。”東措老師說。考慮到球隊的藏族孩子大多數(shù)第一次離開玉樹,到省城就讀、訓(xùn)練,有關(guān)部門專門為她們配了藏族老師。剛到西寧的頭幾天,球隊的部分藏族孩子因水土不服生病,東措帶著孩子在社區(qū)醫(yī)院和學(xué)校間往返。如今,這些孩子不僅適應(yīng)了城市生活,更在綠茵場上找到了自信——而這份自信的背后,有青海省婦聯(lián)等組織的關(guān)愛、有教練團(tuán)隊的照料、更有不分民族的團(tuán)隊情誼在支撐。

成都“匠心杯”比賽贏球后,喜悅的球員。

成都“匠心杯”比賽贏球后,喜悅的球員。藏族球員收獲漢族小“粉絲”

“注意邊路接應(yīng)!中路穿插!”黃昏,主教練王衛(wèi)寧的呼喊聲在西寧市城北區(qū)大堡子小學(xué)的操場上響起。訓(xùn)練場上,藏族女孩更松求卓剛完成一次邊路突破,立刻把球傳給漢族隊友彭憬雯——這支由多民族隊員組成的隊伍,如今配合得像“石榴籽”一樣緊密。

王衛(wèi)寧記得,剛組隊時,藏族隊員總習(xí)慣和藏族隊友扎堆,漢族隊員也多和漢族伙伴交流,連傳球都很少跨民族配合。一次次輸給男足后,隊員們傷心沮喪。在教練團(tuán)隊的引導(dǎo)下,孩子們通過數(shù)月的同吃同住同學(xué)同玩,已漸漸變得親如姐妹。“現(xiàn)在能夠默契配合了,孩子們已經(jīng)徹底融為一體,賽場上同進(jìn)退,賽場下同玩樂。”

這支球隊的日常作息表寫滿了“拼搏”——6:30出早操,7:50早讀,8:30至16:00進(jìn)行常規(guī)文化課學(xué)習(xí),16:30至18:30足球訓(xùn)練……就連睡前,還有20分鐘核心訓(xùn)練呢。“剛開始有孩子感到孤獨,很想家。”王衛(wèi)寧翻出手機(jī)視頻,畫面中是隊員剛開始組隊時膽怯又懵懂的畫面,“現(xiàn)在她們會互相照顧彼此,一起講笑話,一起憧憬美好的未來。”

“剛來大堡子小學(xué)時,我被分到六年級四班,誰也不認(rèn)識,有點怯懦。現(xiàn)在我有了關(guān)系很好的漢族好朋友甘湛雨,她給了我很大支持和幫助,經(jīng)常夸我很厲害、很能吃苦,她是我的小‘粉絲’。”隊員索南求措開心地介紹,順便拿起了床頭擺放的毛絨玩偶,“這個毛絨玩具就是她送給我的,我特別喜歡。”如今,球隊的藏族、漢族、回族、蒙古族小伙伴已經(jīng)親如一家,她們在場上互相打氣,場下互幫互助、共同玩耍。

小小足球把來自不同民族、不同地域的孩子們緊密相連,不僅促進(jìn)了多民族和諧共生,也為青海省青少年女足運動的發(fā)展注入了新的活力。

面對同場競技的男隊員也不落下風(fēng)。

面對同場競技的男隊員也不落下風(fēng)。“有些東西比贏球更重要”

青海湖小浪花U13女足青訓(xùn)總監(jiān)宋燦的辦公桌上,那一份份文件資料是球隊和隊員們的“成長檔案”:江源春蕾公益資金明細(xì)、群團(tuán)協(xié)同化經(jīng)費明細(xì)、青海省七部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)青海省青少年女子足球運動加快發(fā)展的指導(dǎo)意見》……這些政策、資金支持,讓女孩們能安心踢好每一場球。

“這些孩子眼神里有光。”宋燦指著訓(xùn)練場上奔跑的身影說,“足球是失敗教育,每個動作都要經(jīng)歷成千上萬次失敗。”他道出了這項運動的真諦,“競技體育是對一個運動員體力和智力的雙重考驗,足球不但需要她們有強(qiáng)健的身體,更能教會她們在零點幾秒內(nèi)觀察、思考、決策,這種能力會伴隨孩子一生。不定期與男足的教學(xué)賽,雖然姑娘們總是輸多贏少,但她們在這個挫折教育的過程中會有很多的收獲。”在一次次的訓(xùn)練和比賽中,團(tuán)隊意識和競爭意識也在潛移默化中形成,她們更加懂得協(xié)作的重要性,明白只有團(tuán)結(jié)一心才能取得勝利。教練團(tuán)隊希望足球運動帶給這些女孩的不只是足球的技戰(zhàn)術(shù),還有協(xié)作意識、規(guī)則意識、開闊的眼界和堅韌的毅力,這些東西比贏球更為珍貴,而且會伴隨女孩的一生,助力她們的成長。目前,球隊中已有4名隊員被省外職業(yè)梯隊選中,更多人則通過足球打開了認(rèn)知世界的窗口。

夜幕降臨,大堡子小學(xué)三樓一間教室的燈依然亮著。東措老師正在給女足的孩子們輔導(dǎo)講課,老師講得認(rèn)真,孩子聽得投入,還不時搶著回答問題。教練辦公室的燈也還亮著,宋燦、王衛(wèi)寧在翻看隊員的“賽后總結(jié)”。稿紙上的字跡稚嫩,話語單純而認(rèn)真:“這次驚險勝利讓我們認(rèn)識到,運氣無法成為常態(tài),只有正視問題,積極改進(jìn),才能真正提升實力”“教練說失敗是人生的常態(tài),但要堅持奮斗拼搏”……這些文字記錄著她們成長過程中的艱辛與蛻變。

這種拼搏精神在傷病面前尤為凸顯。隊員江巴措毛在一次訓(xùn)練中腰部受傷,醫(yī)生建議她休息,但這個來自玉樹的女孩仍堅持參加文化課學(xué)習(xí)并觀摩隊友的足球訓(xùn)練。“她知道自己是草原深處走出來的,機(jī)會來之不易。”東措老師說。而教練團(tuán)隊對待傷病的態(tài)度,則體現(xiàn)了對孩子的悉心呵護(hù)——每次外出比賽都配備專業(yè)隊醫(yī),訓(xùn)練強(qiáng)度根據(jù)高原孩子的身體特點進(jìn)行科學(xué)調(diào)整。

“在北海冬訓(xùn)時,她們第一次見到大海,當(dāng)時真興奮啊!”主教練王衛(wèi)寧說起這個細(xì)節(jié)時,堅毅的面容柔和下來。大海是課本里的“詩和遠(yuǎn)方”——而現(xiàn)在,足球讓孩子們真正體驗了“詩和遠(yuǎn)方”。

時光飛逝,轉(zhuǎn)眼七個月過去了。當(dāng)初連傳球都滯澀的女孩,如今已能打出精妙的攻防配合;當(dāng)初那些從沒走出過家鄉(xiāng)草原的孩子,如今在大城市的比賽中初露鋒芒,獲得了比贏球更為可貴的內(nèi)心成長,感受著球隊大家庭的溫暖,并開始規(guī)劃起自己的未來……

2025年8月,這支少年女足將代表青海出征在新疆喀什舉辦的全國賽事。無論成績?nèi)绾危@些女孩已然有了重要的收獲——突破地域與文化的邊界,在綠茵場上書寫青春與夢想,也書寫著青海女子足球運動的新篇章。有一句話青訓(xùn)總監(jiān)宋燦總是掛在嘴邊:“人生最重要的不是凱旋,而是拼搏與奮斗。”而每位隊員,正在用每一次的奔跑、每一次的傳球,詮釋著這句話。

姑娘們,請接受我們的祝福——

澎湃吧,青海湖小浪花!

隊員和教練員在北京的賽場上留影。

隊員和教練員在北京的賽場上留影。(來源:青海日報)

})

})

})

})